基础医学院举办《分子医学(2)》整合课程教学研讨会暨集体备课

发布时间2022-07-29 字体大小T|T

7月28日,基础医学院整合课程教学研讨会暨第八次集体备课在线上开展,会议由学院副院长景玉宏主持。

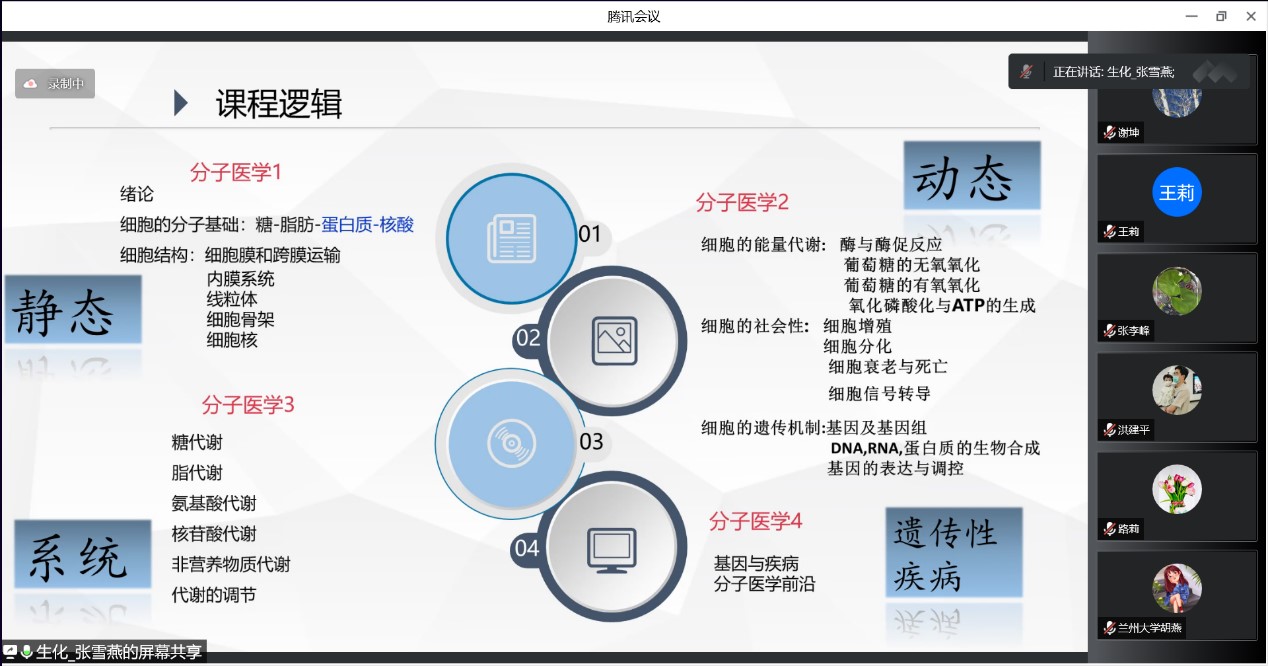

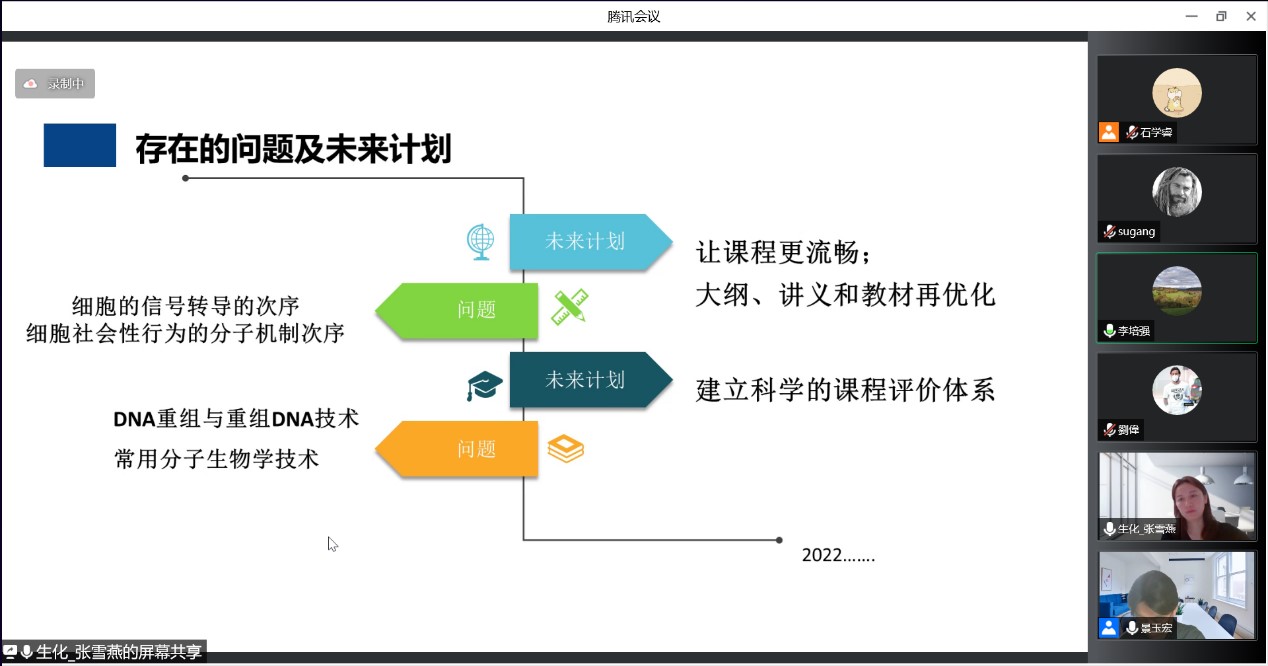

张雪燕老师主要从课程简介、课程实施、课程内容与教学方法、存在的问题、改进计划向与会老师介绍了《分子医学(2)》,围绕基础医学专业核心课程、核心内容,根据分子医学课程特点,张老师提出了减少冗余度、优化课程结构、增强课程逻辑,提高学生解决实际问题的能力。

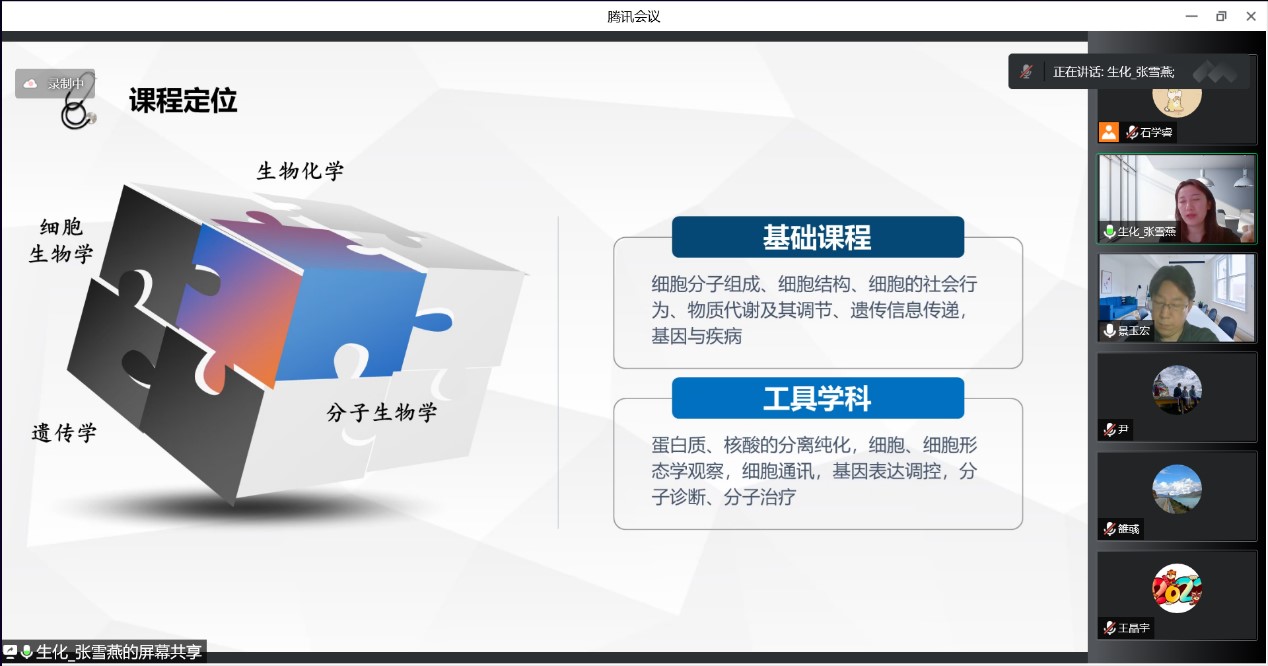

《分子医学》将细胞生物学、生物化学、分子生物学、遗传学四门主干课程整合,并保留了医学基础的核心内容,以帮助学生夯实基础,并通过对知识点接近的内容进行优化整合,实现内容系统性、逻辑化的分段和配置。此外,以提升科研能力素养为导向、解决实际应用问题为目标,培养学生的临床思维和科研思维。

张老师讲到在在授课过程中通过以文献阅读引入前沿的课程内容,将学术研究融入教学,拓展课程内容的深度,培养学生的科研思维。

在研讨环节,苏刚老师提出增加分子医学的研究方法与技术,将内容制作为专题的形式,涵盖原理、方法、基本的操作和相应的讲解,设置为线上内容,有助于学生理解和将来科研思路与框架的建立。

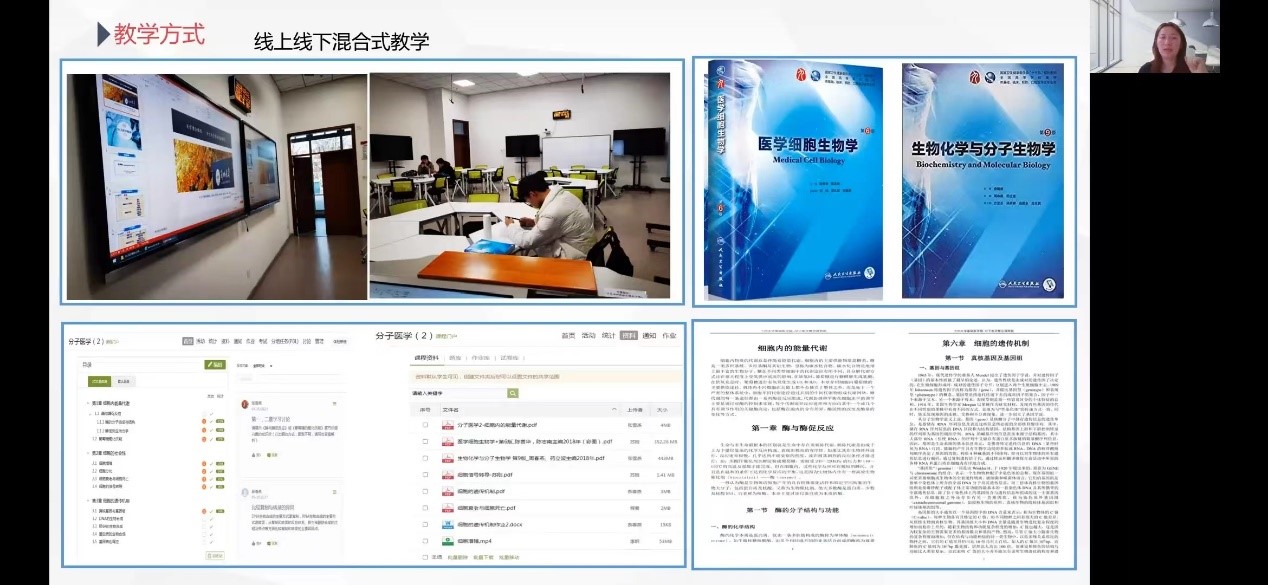

张老师提出分子医学课程将以基本原理为重点,以科研能力素养培养为导向,不断优化课程内容,修订课程大纲和编写教材,建立更为科学的课程评教体系,通过线上线下结合,提升课程质量。

谢坤老师认为对于课程相关的技术,其核心原理和经典方法应用应在课程中体现,有助于培养学生科研思维,通过课后的自主学习和交流可以促进学生对于课程的思考,启发学生学会知识的迁移和融会贯通。

副院长景玉宏教授指出,对于现代医学的理解实际上是基于生命科学的基础之上,我们应基于微观水平去理解宏观和系统。以肝脏为例,无论是动物还是人体只有涉及到分子水平和细胞水平的研究才能解释和理解肝脏的作用。分子医学对于其他后续的器官系统和感染与免疫,都起到了很好的支撑作用。通过跨学科备课互相学习,理顺了基础医学核心课程间的相互联系,也梳理了课程内在的逻辑,为建设基础医学一流课程体系提供了有效支撑。