7月12日,基础医学院整合课程组开展整合课程教学研讨会暨第三次集体备课,会议由副院长景玉宏教授主持。整合课程教学研讨会旨在探讨新医科背景下岗位胜任力导向的医学新课程体系建设。

本次备课内容为分子医学模块,分子医学课程负责人苏刚副教授介绍了分子医学课程的整合原则、基本框架以及整合目标。

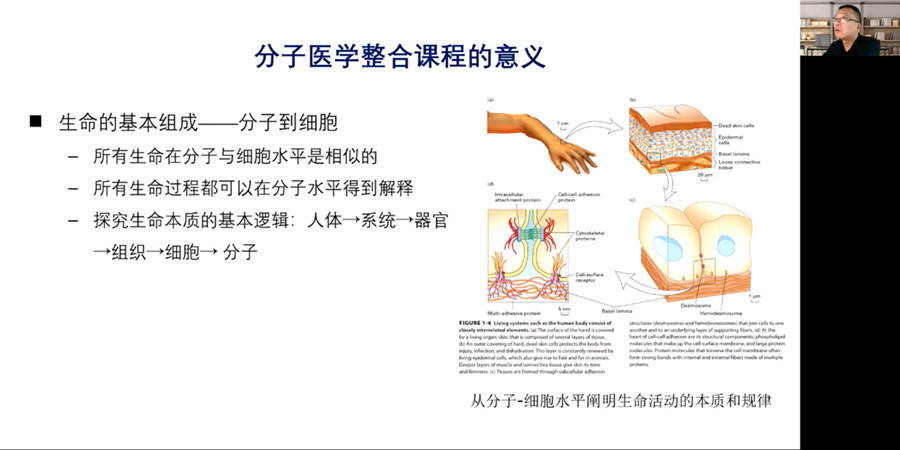

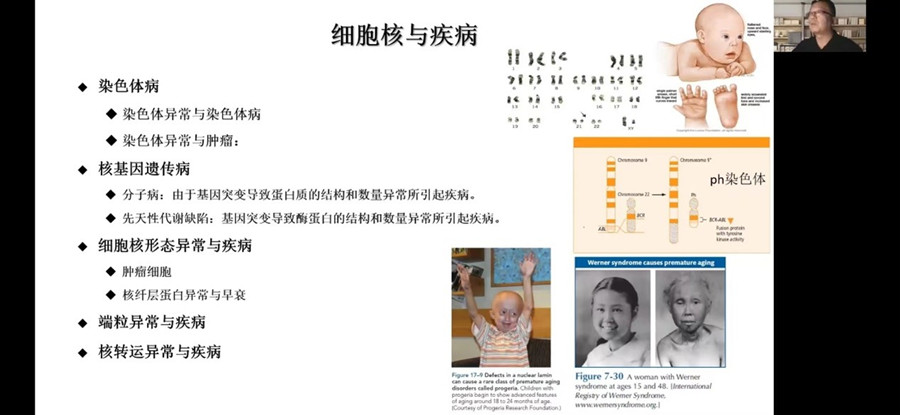

分子医学是把原来细胞生物学、分子生物学、生物化学、遗传学四门课程根据内容的内在逻辑,围绕细胞和分子的结构与功能,旨在阐明生理及病理情况下细胞及分子水平的改变及可能机制。

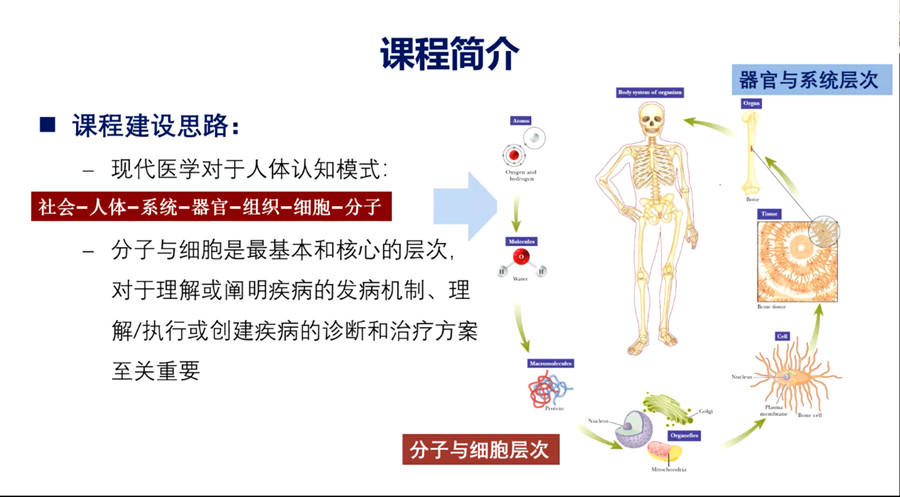

尽管组织、器官的功能各异,但构成组织、器官的细胞及分子具有相似性,从构成生命的基本单元—细胞和分子的结构和功能去认识认识生命本身,是分子医学这门课程的关键目标所在,也是现代医学的核心内容,如何体现课程的两性一度,课程组多次讨论,形成了现有的框架体系。

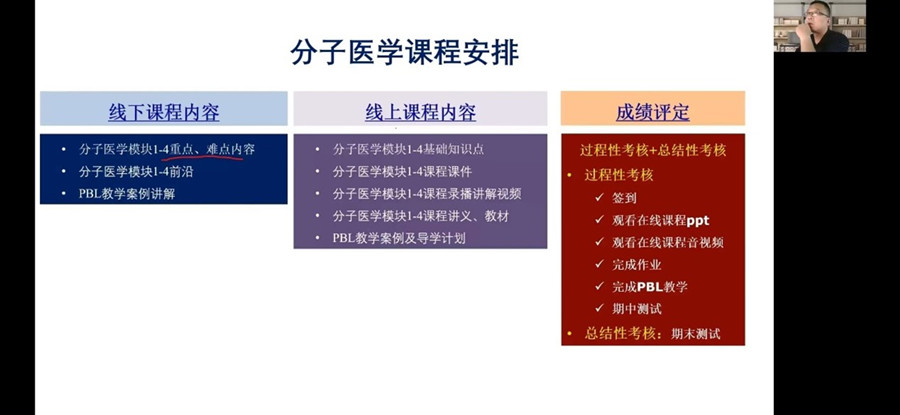

分子医学课程采用线上和线下相结合进行内容讲授。线上课程以学习通平台进行讲授,线下为多媒体教学和PBL教学,融会贯通最大限度激发学生的学习兴趣,引导学生深入探讨,提升分析问题、解决问题的能力。

研讨环节,与会老师围绕分子医学课程踊跃发言。程菊老师希望从课程的深度和广度出发,进行课程内部和学科之间的融合,完善考核机制;张雪燕老师提出模块应加入“蛋白质的变构效应和协同效应”内容;郝春燕老师应对分子医学技术部分内容提出自己的观点;王晨昱老师希望部分模块拓展内容;李培强老师提出PBL教学需要系统设置;谢坤老师建议设立专题内容,将孤立的概念进行结构和功能的整合,对同学们理解和掌握知识更有意义。

副院长景玉宏教授讲到,还原论是现代医学的核心研究范式,从构成人体的基本功能单元认识人体的正常生理和病理生理,是厘清病因病机,寻找精确靶点,开展疾病治疗的关键。分子医学应按照其内在逻辑,构建知识体系,确定课程核心目标,围绕核心目标,逐渐展开,由浅入深,反应基本原理,拓展学科前沿。

据悉,基础医学院自2019年起,以岗位胜任力为导向,大力推进教学模式和教学方法的改革,选聘具有临床医学背景的教师成立整合课程组,开展基于器官系统的教学模式。器官系统整合课程遵循“从宏观到微观,从结构到功能,从正常到异常,从疾病到治疗”的医学规律,将医学教育中生物医学课程以各系统器官为教学单元进行有机整合,突破以学科为中心的知识体系,以系统器官为中心重新组织构建教学内容,减少内容的重复,提高学习效率,以问题为导向开展教学,激发学习兴趣,引导基于临床问题的科学研究。